核心观点

全球:碳市场体系日臻完善,配额总量近 50 亿吨

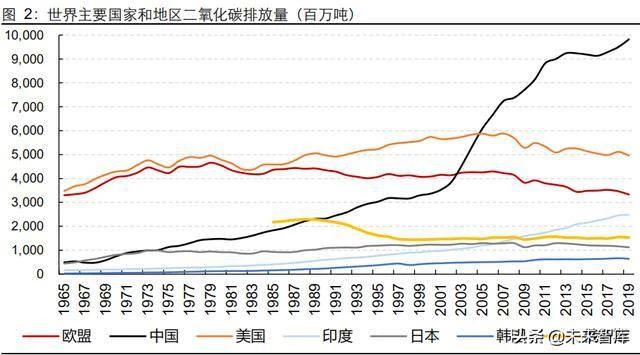

2019年全球CO2排放总量达341.7亿吨,其中中美欧占比分别为28.8%/14.5%/9.7%。

①市场概况:碳排放权交易是利用市场化的手段、以最低的全社会成本来降低碳排放量 的有效方式,当前在运行碳市场21个(覆盖了全球 9%的温室气体排放,碳市场管辖 范围覆盖全球近1/6的人口)、计划实施体系9个、筹建体系15个。

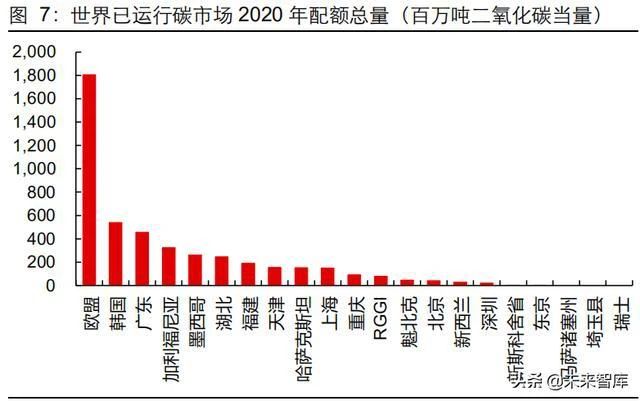

②配额总量:2020年全球21个在运行碳市场配额总量约47.82亿吨,其中欧盟18.2亿吨(38.0%)、韩 国5.5亿吨(11.5%)、中国8个试点市场合计14.3亿吨(29.8%)。

③交易价格:纵向看各市场价格整体呈回升趋势;横向看各市场价格差异大,欧盟(27.8 $/t,2019 年均 价,下同)、韩国(25.6$/t)领跑全球,中国试点市场均价1.4-11.4$/t,整体较低。

欧盟:全球最大碳市场的经验与教训

欧盟碳市场成立于 2005 年,涵盖 45%的欧盟碳排放,为世界上历史最悠久、规模最大 的碳交易市场。其运行特点包括:

1)分阶段推进,从试验到成熟;

2)交易范围不断拓 宽:参与主体从欧盟延伸到冰岛等 3 国,控排企业从电力、工业等扩展到航空等;

3) 配额总量逐渐收缩:配额总量从前两阶段的自下而上确认,转为欧盟确定统一的排放总量,且在2013-2020年和2021-2030年分别按照年均下降1.74%和2.2%的幅度来收 缩;

4)免费分配转为有偿分配:2005-2012年配额以免费分配为主,第三阶段(2013- 2020年)拍卖分配比例提升至57%,并预计将再2021-2030年进一步提高;

5)政策改进推动交易价格回升:配额总量收缩及折量延迟拍卖、推行市场稳定机制、提升超额 排放惩罚力度等措施促使碳配额交易价格从2018年前的5-10€/t 提升至目前的30€/t 以上;

6)碳市场主体多元化,涵盖金融机构及各类投资者。

抵消机制:全球市场买家萎缩,国内市场尚处过渡阶段

截至 2019 年 6 月底,全球碳排放抵消机制累计交易量达到453亿吨二氧化碳当量,其 中来自 CDM 和 JI 机制的交易量占比分别为57.6%和42.4%。CDM目前为全球实行最 早、规模最大的温室气体减排机制,来自中国的交易量约195亿吨,占比74.7%,中国为CDM的最大参与者。受欧元区经济危机、配额总量宽松、加强内部减排、提升CDM门槛等因素影响,当前CDM交易价格低迷。中国CCER累计成交量超2.76 亿吨;2019年上海CCER均价6.4元/吨,低于配额均价(20.9元/吨),不排除国家通过控制CCER项目类型、开发区域、投运时间等方式来管控供给,从而维持一定的交易价格的可能性。

一 全球:碳市场体系日臻完善,配额总量近 50 亿 吨

碳市场已运行 21 个,诸多体系储备中

气候变化是全人类面临的严峻挑战,关系世界各国的可持续发展,1992年联合国大会 通过了《联合国气候变化框架公约》,此为世界上第一个关于控制温室气体排放、遏制全 球变暖的国际公约,公约明确了世界各国“共同但有区别的责任”、公平、各自能力原则 和可持续发展等原则;此后京都议定书、巴厘路线图、哥本哈根协议、巴黎协定等会议 信息明确了未来全球应对气候变化的具体安排,长期目标是将全球平均气温较工业化时 期上升幅度控制在2℃以内,并努力将温度上升幅度限制在1.5℃以内。

2019年全球二氧化碳排放总量达341.7亿吨,较上世纪末增长47.7%,其中中国、美 国、欧盟的二氧化碳排放量分别为98.3亿吨、49.7亿吨、33.3亿吨,占比28.8%、 14.5%、9.7%,三者排放量占比超过全球的一半,在全球二氧化碳减排中将扮演重要角 色。从历史排放数据来看,我国碳排放量还处于上升期,美国和欧盟则于2007年左右和上世纪70年代末达到峰值,且承诺在2050年实现碳中和。

碳排放权交易是利用市场化的手段、以最低的全社会成本来降低二氧化碳排放量的有效 方式,为世界诸多国家和地区所采用。根据国际碳行动伙伴组织(ICAP)发布的全球碳 排放市场发展状况报告,目前,占全球GDP42%的地区正在使用碳交易机制,覆盖了 全球 9%的温室气体排放,碳市场管辖范围覆盖全球近1/6的人口。已有21个体系正 在实施碳排放交易体系,覆盖29个司法管辖区,包括欧盟碳排放交易体系(EU-ETS)、美国的区域温室气体倡议(RGGI)、中国的8个试点市场、韩国等;另有9个司法管辖区正计划未来几年启动碳排放交易体系,包括中国的全国碳排放市场、德国供暖与运输燃料的全国碳排放交易体系等;此外,还有15个司法管辖区正在考虑建立碳市场,例如智利、巴西、泰国、印尼、日本等。

温室气体覆盖面:全球温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、一氧化二氮(N2O)、 氢氟烃(HFCs)、全氟化合物(PFCs)、六氟化硫(SF6)、三氟化氮(NF3),其中二氧 化碳为温室气体的主要构成项,目前全球在运行的碳交易市场均覆盖二氧化碳交易,部 分试点市场开始涉及其他温室气体,例如欧盟碳市场覆盖二氧化碳、一氧化二氮、全氟 化合物三种气体,韩国碳市场覆盖除三氟化氮之外的其余5种气体。

运行碳市场配额总量约 47.8 亿吨,交易价格呈回升趋势

1、全球碳市场配额总量:2005年欧盟碳市场启动,配额总量约21亿吨CO2,占当时 全球温室气体排放量的比例约5%;随后各地碳交易市场逐渐建立,交易总量上升,预计2021 年随着中国全国性碳交易市场的建立,全球碳市场配额总量预计将超过75亿吨,覆盖量增至 2005年的3倍,占全球温室气体排放量的比例提升至14%。

根据ICAP统计,2020年全球21个在运行碳市场配额总量约47.82亿吨(部分市场数 据采用以前年份统计值),其中欧盟碳市场配额量全球最大,达到18.16亿吨,占比38.0%;韩国5.48亿吨(11.5%)、加州 3.34 亿吨(7.0%)、墨西哥 2.71 亿吨(5.7%);中国8个试点市场合计14.25亿吨,占比29.8%,合计来看,中国碳市场为仅次于欧盟的全球第二大碳交易市场。

配额分配方式包括免费分配和有偿分配(主要是拍卖)两种。

1、目前多数碳市场实行的是免费分配和拍卖分配混合形式,市场建立初期通常免费分配占绝大多数,随着碳市场制度的逐渐完善和当地对碳减排力度的提升,拍卖分配等有偿分配比例呈现逐渐上升趋势。 例如,欧盟碳市场在2008-2012年的配额拍卖分配比例约10%,而在 2013-2020年这 一比例提升至57%,其中电力行业完全实行拍卖方式分配。

2、碳配额交易价格:碳排放交易市场配额价格受市场供需状况、外部政策、宏观环境影 响而表现出较大的差异。纵向来看,随着各地区对碳市场的制度设计逐渐完善和政府减 排力度的加强,近几年碳排放交易价格呈现回升趋势;横向来看,各碳市场交易价格差 异较大,以 2019 年均价来看,欧盟和韩国领跑全球,分别为27.8、25.6 USD/tCO2, 美国区域温室气体倡议市场(RGGI)为6.0 USD/tCO2,中国8个碳交易试点市场均价在1.4-11.4 USD/tCO2,整体均价较低,可能与是市场尚处于试点开发阶段有关。

二 欧盟:全球最大碳市场的经验与教训

欧盟碳市场步入第四阶段,排放总量控制效果显著

欧盟碳交易体系为世界上历史最悠久、规模最大的碳交易市场,我们以欧盟碳市场为例 来对海外碳市场做详细剖析。欧盟碳排放交易体系(EU ETS)成立于2005年,成员包括 28 个欧盟成员国和冰岛、 列支敦士登、挪威 3 个国家,欧盟碳市场已成为欧盟落实控排目标最主要的手段,该系 统覆盖了约 45%的欧盟碳排放,包括电力部门、制造业和欧洲经济区内的航空公司等。欧盟碳排放交易体系的发展经历了4个阶段:2005-2007年、2008-2012年、2013-2020年、2021-2030年。

第一阶段(2005-2007年):此时纳入碳交易体系的公司包括发电厂和内燃机规模超过 20MW 的企业(危废处置和城市生活垃圾处置设施除外),以及炼油厂、焦炉、钢铁厂、 水泥、玻璃、石灰、陶瓷、制浆和纸生产等各类工业企业。第一阶段为碳排放交易的试 验性阶段,此阶段的温室气体仅局限在排放量占比最大的二氧化碳。配额分配上,采用 自下而上的方式来确定,即欧盟成员国制定国家分配计划(NAP)经过欧盟委员会审查 后,配额被分配到各个部门和企业。配额的分配采用拍卖方式和免费发放相结合,以免 费发放为主。由于配额供给过度,配额价格曾一度逼近 0 欧元/吨。

第二阶段(2008-2012年):2012年控排单位引入航空公司,同时交易体系也扩展到了 冰岛、列支敦士登和挪威。经过前期的试验阶段,交易体系不断完善,配额分配方式与 第一阶段一致,配额免费分配比例约90%;配额总量略有下降,但恰逢全球金融危机和 欧债危机,经济发展承压,能源相关行业产出减少,配额需求急剧下滑,交易价格并无 明显好转。

第三阶段(2013-2020年):纳入碳捕捉和储存设施、石化产品生产、化工产品生产、有 色金属和黑色金属冶炼等单位。第三阶段欧盟对碳排放额度的确定方法进行改革,取消 国家分配计划,实行欧盟范围内统一的排放总量控制;自2013年开始逐年减少1.74% 的碳排放上限以确保2020年温室气体排放比1990年降低 20%以上,而在配额的发放上,逐渐以拍卖替代免费发放,整体来看拍卖配额比例约 57%,其中:

电力行业:要求完全实行拍卖获取额度(电网建设落后或能源结构单一的8个东 欧国家的电力行业配额分配可从免费逐渐过渡到拍卖,2020 年时全部通过拍卖方 式获得);

制造部门:2013年约80%的配额为免费获得,至2020年降低至30%;并将在2030降低至 0%(直接供暖部门除外);

航空部门:15%的配额为拍卖获取,82%为免费获取,剩余3%为储备部分。2020年1 月,欧盟碳市场与瑞士碳市场建立可进行跨市场交易的联系。

第四阶段(2021-2030年):2018年完成系统框架修订,将于2021年1月开始实施第 四阶段交易,从 2021 年开始欧盟碳配额年降幅度从第三阶段的1.74%增至2.2%。此 外,欧盟碳市场于 2019 年初建立了市场稳定储备(The market stability reserve,MSR) 来平衡市场供需,应对未来可能出现的市场冲击,MSR 机制的推行减少了初始拍卖的 配额数量,对于稳定碳交易价格具备重要作用。当碳市场中流通的配额量超过 8.33 亿吨之后,将每年从未来即将推出的拍卖份额 中提取相当于当前流通总量的 12%的份额到 MSR 中(其中,2019-2023年间该 比例暂时提高至24%);

当碳市场中流动的配额量低于4亿吨后,欧盟将从MSR中调拨1亿吨配额注入市场中流通。

综上,欧盟碳排放权交易市场的运行有以下特点:

1)分阶段演变,从试验到成熟:欧盟碳市场经历了2005-2007、2008-2012、2013-2020、 2021-2030年四个发展阶段,控排企业范围、配额总量确定方法、配额分配方法等都经 历了从探索到成熟的阶段。

2)交易范围不断拓宽:市场参与主体从欧盟28个成员国,到新增列支敦士登、挪威、 冰岛3个国家,2020年又建立起与瑞士碳市场的联系;纳入交易体系的控排企业从电 力行业、工业企业延伸到航空、化工、石化等企业;主要交易温室气体从CO2开始,逐 渐增加N2O 和铝生产过程中的PFCs。

3)配额总量不断收缩:欧盟碳市场的配额总量从前两阶段的自下而上确认,转为欧盟 确定统一的排放总量,且在2013-2020年和2021-2030年分别按照年均下降1.74%和2.2%的幅度来收缩,同时设定市场稳定机制(MSR),对流通中的配额总量进行调控。

4)免费分配转为有偿分配:2005-2012年欧盟碳市场的分配以免费分配为主,拍卖分 配为辅,而2013-2020年的第三阶段拍卖分配比例提升至57%,并预计将再2021-2030 年进一步提高,有偿分配比例的增加提升了控排企业的排放成本。

5)政策改进推动交易价格回升:配额交易价格发现是碳市场的功能之一,纵观欧盟碳 市场价格的变化历程可以发现,市场供求为价格的决定因素,第三阶段开始政府通过一 系列的政策改进推动交易价格回升,包括市场配额总量逐年收缩、配额折量延迟拍卖1、推行市场稳定机制(MSR)、提升超额排放惩罚力度等。欧盟碳配额交易价格从2018年前的5-10欧元/吨提升至目前的30欧元/吨以上。

6)碳市场主体多元化:欧盟碳市场的参与者包括控排企业和诸多金融机构、各类投资 者,交易主体多元化。

可再生能源消费比例持续上行,风光发电爆发式增长

从欧盟的碳排放行业构成来看,电力行业为第一大排放源。自2013年以来,电力部门 的总碳排放量在短短六年内下降了29%。其中,煤电排放下降了43%(硬煤下降了57%, 褐煤下降了26%),天然气和石油的排放量仅增长了7%,期间风电和光伏等可再生能 源得到迅速发展。虽然电力行业减排成果显著,但2019年电力行业排放的二氧化碳总 量为8.44亿吨,占欧盟ETS排放总量的52%,仍为第一大排放源,根据EMBER估计,2019-2030年的可再生能源使用量必须比2010-2019年的平均水平翻一番,才能达 到欧盟设定的减排目标。工业排放下降 2%更多是由于工业生产的下降,而不是效率的提高。欧盟统计局 (EUROSTAT)的数据显示,2019年工业产值下降0.6%,其中钢铁产量下降5%。

欧盟目标到 2020年温室气体排放水平较 1990 年下降 20%,到 2030年下降至少40%, 2030 年的排放水平较2005年下降43%;欧盟去年又将2030 年较1990年的目标降幅进一步提升至 55%,2050年达到碳中和。

在碳中和推进过程中,欧盟目前取得的成果如下:

1)能源消费:欧盟此前制定了2020年可再生能源占其终端能源消费总量20%的目标, 并将该目标分配给各个成员国执行。欧盟28个国家(含英国)终端能源消费中可再生 能源的比例从2004年的8.6%提升至2019年的18.9%,距离完成目标值仅差1.13pct, 从成员国来看,已有瑞典、芬兰等14个国家已完成目标。其中:

电力能源消费中可再生能源比例从 2004 年的 14.3%提升至 2019 年的 34.2%,提 升 19.8pct;供暖与制冷能源消费中可再生能源占比从 2004 年的 10.4%提升至 2019 年的 20.5%;

欧盟制定了在 2020 年交通领域能源消费中可再生能源比例达到 10%的目标,截 至 2019 年整体已达到 8.9%,瑞典、芬兰、荷兰已提前完成目标值,而部分成员 国距离目标值仍有较大差距。

2)发电量结构:在碳中和推进过程中,欧盟的发电结构也发生了巨大的变化。

从发电 量来看:与 2004年相比,2019年欧盟28国发电总量下降2.3%,其中,化石燃料发电 和核电发电分别下降 20.8%和 18.5%,水电发电量平稳略降,而风电和光伏发电呈现爆 发式增长,2019年发电量分别为431.5TWh 和 138.6TWh,增幅分别达到 6.3倍和198倍。从发电量占比来看:2019年欧盟化石燃料和核电发电量占比均有明显下降,水电 基本持平,而风电和光伏发电比例分别提升11.6pct 和4.3pct。

三 抵消机制:全球市场买家萎缩,国内市场尚处过渡阶段

基于温室气体影响的全球性、不同国家的减排潜力和成本不同、全球合作与减排的经济 成本不同,京都议定书规定了温室气体减排的三种灵活机制:清洁发展机制(CDM, Clean Development Mechanism)、联合履行(JI,Joint Implementation)、排放贸易(ET, Emissions Trading)。其中,JI 和 ET 为发达国家之间的合作,CDM 为发达国家和发展 中国家的合作。

清洁发展机制(CDM):发达国家通过向发展中国家提供资金和技术展开项目级别 的合作,从而获得经过核证的减排量(即 CER),用于发达国家缔约方完成在京都 议定书上承诺的减排量。

联合履行(JI):发达国家之间在项目上展开合作,实现的减排单位称为 ERU,可 以转让给另一个发达国家缔约方。

排放贸易(ET):发达国家之间纯粹的排放权交易,发达国家将其超额完成减排义 务的指标(即 AAU)以贸易的方式转让给另外一个未能完成减排义务发达国家。

截至 2019 年 6 月底,全球碳排放抵消机制累计交易量达到 453 亿吨二氧化碳当量,其 中来自 CDM 和 JI 机制的交易量占比分别为 57.6%和 42.4%。清洁发展机制(CDM) 目前为全球实行最早、规模最大的温室气体减排机制,来自中国的 CDM 交易量约 195 亿吨,占比 74.7%,中国为 CDM 的最大参与者。

CDM 市场的交易价格在过去几年经历了大幅波动,目前整体市场低迷。2008 年全球金 融危机爆发前价格超过 20 美元/吨,但随后诸多原因导致交易价格跌至2015年底的0.50美元/吨。交易价格低迷的最主要原因在于买方市场的萎缩:

1) 欧盟碳市场为全球最大的碳排放权市场,同时也是全球最大的CERs买方。

金融危机和欧债危机导致经济活跃度下滑,企业生产萎缩,碳排放量减少;欧盟碳市场第一阶段(2005-2007)和第二阶段(2008-2012)的配额总量处于宽 松过剩状态,排放企业掌握着充足的碳排放配额,无需使用抵消机制;近年欧盟各国加强国内碳排放管理力度,倒逼国内企业通过技术工艺改进和结构转型提升实现自身碳减排,而降低对外部抵消机制的依赖;自 2013 年开始欧盟修改抵消机制应用范围,要求新开发的 CDM 项目只能来自全 球最不发达的国家,欧盟碳市场对中国 CERs 的需求不断降低,而此前来自中国 的 CDM 占据了全球的半壁江山。

2)加拿大于2011年12月退出京都议定书,日本等在碳减排上采取消极行为,CDM 市 场买家进一步减少。

抵消机制在国内试点碳市场已有多年运营经验。各试点市场都允许实行 CCER 抵消机 制,同时也对项目的运营起始时间、项目类型、来源区域、交易数量进行了严格限制, 例如试点市场要求年 CCER 使用量不超过配额总量或实际排放量的 5%-10%,2021 年 初发布的《碳排放权交易管理办法(试行)》要求重点排放单位每年可以使用国家核证自 愿减排量抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的5%。

1)发展历程:发改委于2014-2016年审批备案仅千个 CCER 项目,涵盖风电、光伏、 垃圾焚烧、秸秆发电、沼气发电、森林碳汇等类型,但受市场规范程度较差、部分项目 减排量较小、供给过度等因素影响,2017 年 3 月起暂缓审批备案 CCER 项目,目前依 旧处于对《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》修订过程中。

2)累计交易量:根据中创碳投统计,截至2021年3月19日,全国 CCER 累计成交超 2.76亿吨。其中上海 CCER 累计成交量持续领跑,超1.1亿吨,占比41%;广东排名 第二,累计成交5658万吨,占比20%;北京、深圳、四川、福建、天津 CCER 累计成 交量占比在5%-9%;湖北市场交易量占比3%;重庆市场累计交易量仅49万吨。

3)交易价格:以上海碳排放交易市场数据为例,截至 2019 年底 CCER 累计成交量 8889 万吨,成交额约 5.66 亿元,成交均价 6.4 元/吨,其中挂牌交易成交量占比 22.0%,均 价 17.6 元/吨;协议转让成交量占比 78.0%,均价 3.2 元/吨。而同期配额累计成交量 3951 万吨,成交额约 8.26 亿元,成交均价 20.9 元/吨。CCER 成交价格低于配额价格, 可能与试点市场内控排企业配额相对充足、对抵消机制认知不足、CCER 审定备案项目 数量较多导致供给过剩有关。

待新修订的核证自愿减排量管理办法出台后,不排除国家 通过控制 CCER 项目类型、开发区域、投运时间等方式来管控供给,从而维持一定的交 易价格的可能性。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

(来源:未来智库)